International Seminar on Cultural Aspects of Indian Knowledge System: Music, Literature and Aesthetics |

|

|

|

|

|

|

|

|

Innaguration of Wall Magazine

Department of Music

|

|

|

|

|

|

|

|

World Music Day, 2019

Organised by

Department of Music

|

|

|

|

|

|

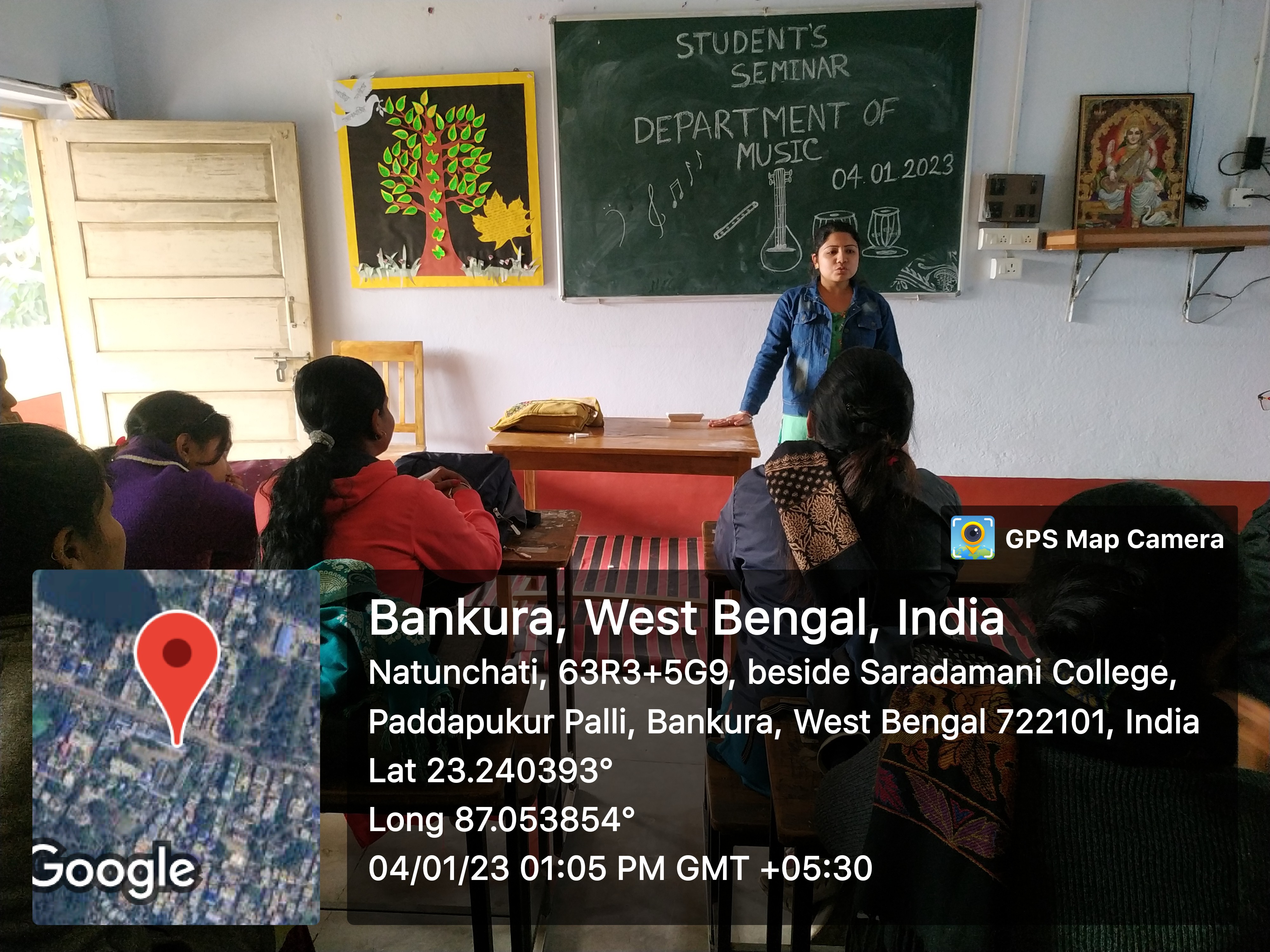

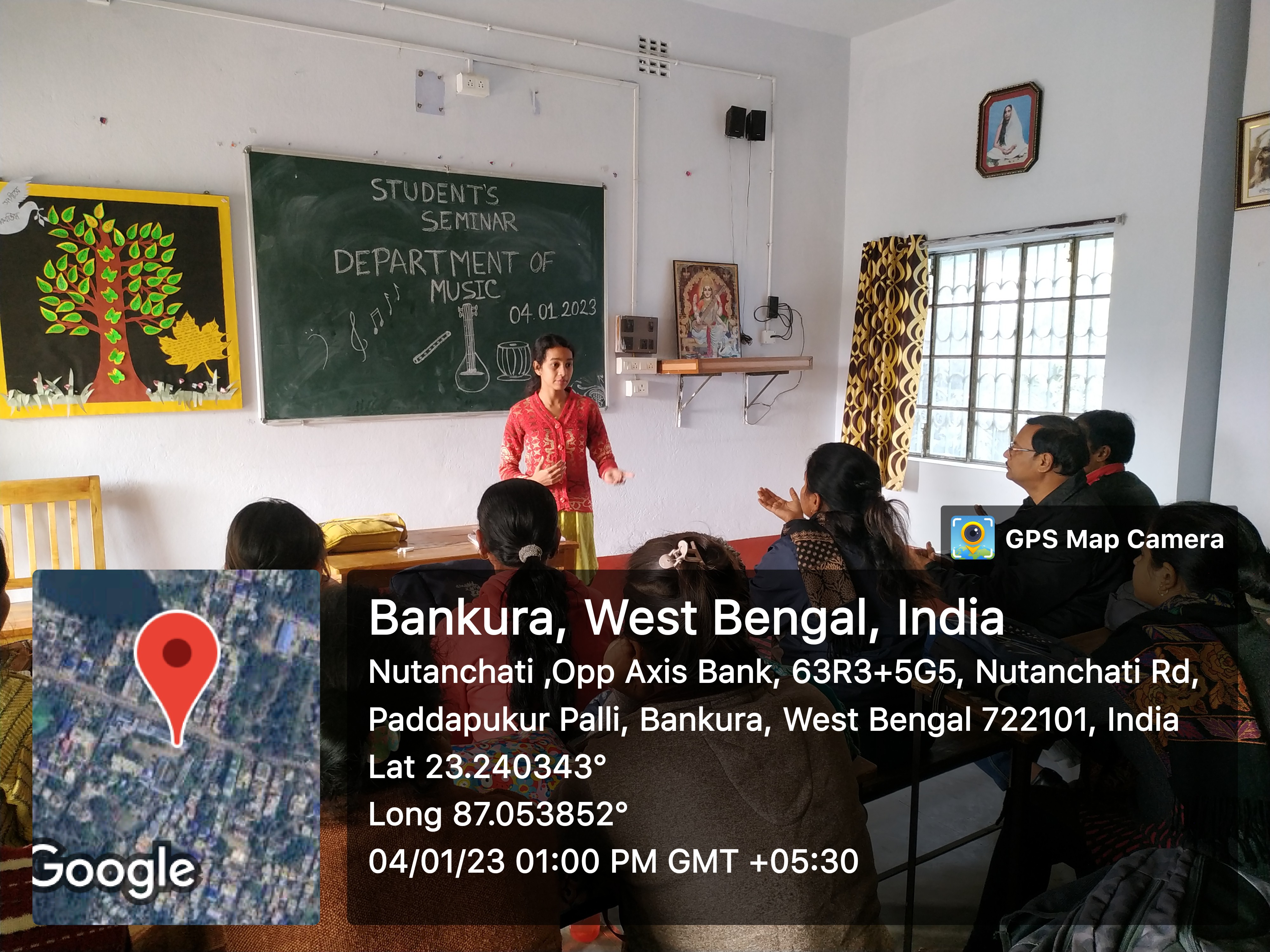

Student Seminar

Student Seminar 2018-19

Organized by Department of Music

on

'সঙ্গীত মননে রবি ভাবনা'

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PROJECT WORK ON "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের রচনা"

জীবনের শেষ দশকে (১৯৩২-৪১) রবীন্দ্রনাথের মোট পঞ্চাশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সময়কার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২), ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫), ‘শ্যামলী পত্রপুট’ (১৯৩৬)- তিনটি গদ্য কবিতা সংকলন। জীবনের এই পর্বে সাহিত্যের নানা শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর ফলে পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছি একাধিক গদ্যগীতিকা ও নৃত্যনাট্য ‘নটীর পূজা’(১৯৩২), ‘তাসের দেশ’ (১৯৩৩), ‘চিত্রাঙ্গদা’ (1936), শ্যামা (১৯৩৯), ‘চণ্ডালিকা’(১৯৩৯) নৃত্যনাট্যত্রয়ী। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাস ‘দুইবোন’ (১৯৩৩), ‘মালঞ্চ’ (১৯৩৮), ও ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৮) এই পর্বেই রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ ছবি এই সময়ে আঁকা। এর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ বছরগুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৭ এ প্রকাশিত হয় তার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন ‘বিশ্বপরিচয়’। জীবনের এই পর্বে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ চার বছর ছিল তাঁর ধারাবহিক শারীরিক অসুস্থতার সময়। এই সময়ের মধ্যে দুইবার অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৩৭ সালে একবার অচৈতন্য হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা হয়েছিল। সেবায় সেরে উঠলেও ১৯৪০ সালে অসুস্থতার পর আর সেরে উঠতে পারেনি। এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে ছিল মৃত্যুচেতনাকে কেন্দ্র করে অবিস্মরণীয় কিছু পংতিমালা। মৃত্যুর সাতদিন আগে পর্যন্ত কবি সৃষ্টি করে গেছেন।

রবীন্দ্র শেষজীবনের কাব্যপ্রবাহ:

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বহুবর্ণময়। তাঁর কাব্য কখনও রক্ষণশীল দ্রুপদী শৈলীতে, কখনও হাস্যোজ্জ্বলে, বা আনন্দ উল্লাসে, কখনও বা দার্শনিক গাম্ভীরে মুখরিত। সাধারণত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেন উপনিষদ রচয়িতা ঋষিকারিগণ। এদেঁর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন ব্যাস। ১৯৩০ এর দশকে একাধিক পরীক্ষামূলক রচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যে সদ্য আগত আধুনিকতা ও বাস্তবতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এই নতুন রীতির পরিবর্তনে কিছু আকস্মিক খেয়াল বশে না তা ‘বলাকা’ বা তার সমসাময়িক রচনাতেই স্পষ্ট। তবে বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনভত্ব ‘পুনশ্চ’ থেকেই দৃষ্টিগোচর। তার মধ্যেই ঋতু পরিবর্তন প্রথম প্রমাণ।

পুনশ্চ:(১৯৩২) জীবনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঘরের মধ্য দিয়ে জানালার ফাঁক গলিয়ে বিশ্ব-প্রকৃতিকে দেখতেন ঠিক সেই রকমই ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আত্মভোলা শিশুও যে প্রকৃতির মায়ায় ঘর থেকে বের হয়ে এসে আর গৃহে ফিরতে চায় না। তার এই মনের গভীর ভাবকে কবি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন। শিশুমনের জগতকে তিনি যে মানসচক্ষু দিয়ে দেখতেন তার প্রমণ পাওয়া যায় ‘ছেলেটা’, ‘বালক’, ‘অপরাধী’ কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। রবির নিজস্বতা হল বাংলার জনপদ মানুষ আর প্রকৃতির বিশাল সাম্রাজ্যকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ছন্দবদ্ধ কবিতা আছে বেশ কয়েকটি। ‘কোমলগান্ধার’, ‘ছুটি’, ‘ঘরছাড়া’, ‘অস্থানে’, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একই কাব্যে ক্রমাগত ভাব পরিবর্তন আমাদের চিন্তাজগতকে অগ্রসর করে তোলে রবি নিবিড় ভাবে পাঠ করলে। ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে অধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে।” আবার কখনও তিনি উচ্চারণ করেন, আমার বক্তব্য ছিল এই কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তা হলে সাহিত্য সংস্কারের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্রের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা যায়গা পায় কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে।”

শেষ সপ্তক(১৯৩৫) গর্জন ও গাত্র, তাণ্ডব ও তরল, অগ্নিনিঃশ্বাস ও জলপ্রপাত, শ্যামল কোঠরে মেশানো এই নতুন কাব্যরুপ- বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ‘শেষ সপ্তক’ এর সার্থক ও গভীর ভাব ব্যঞ্জক কবিতাগুলিতে। ‘শেষ সপ্তক’এর ১, ২, ৩, ১৪, ৩২ নং কবিতা গুলিকে নিছক প্রেমের কবিতা বলাই যায়। কিন্তু কবিতাগুলিতে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য নেই, কল্পনার উদ্দীপনা কিংবা পঞ্চম রাগের আতিশয্য নেই। দেহচিত্তের উদগ্র কামনার দীপ্তি রবীন্দনাথের প্রেমের কবিতায় এমনি অনুপস্থিত। ‘শেষ সপ্তক’ এর অনেকগুলি কবিতাই কবির ব্যক্তিজীবনের নিবিড় ও নিগূড় পরিচয়ের অলোকে উদ্ভাসিত।

পত্রপুট:(১৯৩৬) ‘পত্রপূট’এর কবিতাগুলি জীবনের অনুভূতির কথা তত বলে না; অসংখ্য ও বিচিত্র অনুভূতির পশ্চাতে সৃষ্টির যে গভীর নিয়তি নিয়ম সক্রিয় যে গহন গভীর চিন্তা অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় বিচ্ছরিত সেই সব চিন্তা ও রহস্যের কথাই প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। ‘পত্রপূট’-এ জীবন ও সৃষ্টির মূল সূত্রগুলি মনন ও কল্পনায় গভীরে প্রসারিত হয়। কবিতাগুলিকে এই সমস্ত উপাদান অভিনভত্ব দান করেছে। এই অন্তর্নিহিত ধ্বনিছন্দই গদ্য কবিতার রীতিতে এপিক রচনা করেছেন। নিছক গদ্যই এর গভীর তরঙ্গ প্রবাহ, গম্ভীর ধ্বনিমোহ সৃষ্টি সম্ভব। গদ্যছন্দের যে গভীর মানস কল্পনা রুপায়িত করা যায় ‘পত্রপুট’ তার দৃষ্টান্ত।

বীথিকা: (১৯৩৪-৩৫) ‘বীথিকা’র কবিমানস অতি গভীরে প্রসারিত। গভীর গম্ভীর জীবন জিজ্ঞাসায় রুপান্তরিত। অতীথ ও বর্তমান, নিসর্গ ও বিশ্বজীবন বা এক কথায় বিশ্বসত্তা, প্রেম ও অনুরাগ, জীবন ও মৃত্যু। ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া ও স্বপ্ন, মনন ও কল্পনা সব কিছু জড়িয়ে বিদীর্ণ করে এই আত্মলীন জীবন জিজ্ঞাসাই এর বিষয়বস্ত। এর সুগভীর পরিব্যপ্তি, শান্ত নিস্তব্দ অনুভব ও জীবনের পুরানো মূল দর্শনই এর আদর্শ। এই ভাব ও বস্তুর পরিবেশে রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। সন্দেহ নাই এই দৃষ্টি একেবারে সৃষ্টির শুরু ও প্রলয়ের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কিছুই কবির দর্শন ও মন থেকে বাদ যায় না। গভীর চিত্ত ও কল্পনা সমৃদ্ধিতে কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। ‘বীথিকা’য় প্রেমের কবিতা আছে, সেগুলি প্রায়ই পুরাতন স্মৃতিবহন, কয়েকটি আখ্যানবাহী নীলাচপল কবিতাও আছে। মাঝখানে দু-একটি কবিতায় এবং শেষের দিকে কয়েকটি কবিতায় একটি নতুন সুর শোনা যায়- সে সুর ভাঙনের, বিদ্রোহের, নূতন সৃষ্টির, বন্ধন হতে কলুষ হতে মুক্তির সুর, সংগ্রামের সুর।

প্রহাসীনী:(১৯৩৯) যে গভীর গাম্ভীর্যে নিজের মনে বাসা বেঁধেছিল, নূতন কালের সঙ্গ নিজেরল প্রাণের সুর মিলে যে সব প্রশ্ন, সমস্যা, জট পেকে উঠেছিল, নিজের চোখের সামনে ও মনের মধ্যে যে রুপ গড়ে উঠেছিল সে নতুন জীবন ও মৃত্যুচেতনা চিত্তকে গভীরে টেনে নিয়েছিল ‘প্রহাসিনী’। সেই সমস্ত কিছুর খুঁটি টেনে নাড়িয়ে ক্ষণিক কৌতুকের ছেলেখেলায় মেতে ওঠা। ‘প্রহাসিনী’ একেবারে অন্য জাতের অন্য সুরের কবিতা। হাস্যে-পরিহাসে, প্রলাপে-কৌতুকে, বাদ-কটাক্ষে কবিতাগুলি যেন একে অপরকে জাপটে সৃষ্টি হয়েছে। তবুও বিষয় ভাবনাবিচিত্র-কবির ঠাট্টা কখনও আধুনিক নারী ও তাদের চালচলন নিয়ে, কখনও ভোজন ও তার বিপত্তি নিয়ে, কখনও নিজেকে নিয়ে, কখনও বা আধুনিক কবিতার ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কিন্তু যত কৌতুকই করুক না কেন সবার পিছনে কবির স্পপ্নের গভীর কথাও উঁকি দিয়েছে।

নবজাতক:(১৯৪০) “আমার কারও ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। ‘নবজাতক’ কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এ তো স্বাভাবিক। এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না।”

জীবনের শেষ অধ্যায়ে যে ঋতু পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল ‘নবজাতক’ নাম থেকে সে নতুন ঋতুকে চিহ্নিত করলেন-সেই ঋতুর লক্ষণ হলো নতুন সমাজ চেতনা, বৃহৎ জন মানস সম্বন্ধে চেতনা, ইতিহাস চেতনা। এই চেতনার সাহায্যে কাব্যে বস্তুর বাস্তব অনুভূতির সঞ্চার হয়। এই পর্বের কবিতাগুলি নিরালাঙ্কার, বিরলসৌষ্ঠব, স্বল্পভাষিতা। কবির আশ্রয় একান্তভাবে বর্তমান যুগের রেলগাড়ি, এরোপ্লেন, রেডিও প্রভৃতি দ্রব্যের সার্থক উপমায়।

শ্যামলী: (১৯৩৬) এতদিন তিনি যাহাদের গান গেয়েছেন, যে রীতি ও ভাষায় গান ও কবিতা রচনা করেছেন, তা জনগণের মুখের ভাষা নয়; অথচ নতুন কাল তো তাদেরও। তাই যদি তাদের কথাই বলতে হয় তবে তা তাদের মুখের ভাষা ও কথার রীতিতে। এই কাব্যগ্রন্থে যে রীতির পরিবর্তন ঘটেছে একথা স্পষ্ট। ‘শ্যামলী’র পর কবি আর এই নতুন রীতিতে কাব্য রচনা করেননি। ‘শ্যামলী’র দ্বৈত কবিতাই ভাবসৌন্দর্যে অনুভূতির সূক্ষ্মতায় কল্পনার সহজ রহস্য ব্যঞ্জনায় আর গভীর প্রেমে অনবদ্য। কাব্যগ্রন্থের ৪৪ নম্বর কবিতাটি স্নিগ্ধ নিসর্গ-সৌন্দর্যে এবং কবির জীবন সায়াহ্নের শ্যামল কামনায় সুন্দর ও মেদুর। কবি স্থির করেছিলেন তাঁর শেষবেলার ঘরখানি মাটি দিয়ে তৈরি হবে এবং তার নাম হবে শ্যামলী-আর কবিতাটি এই ঘরকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ‘শ্যামলী’র কবিতাগুলি লিরিক জাতীয় এবং সেগুলিতে মানব জীবনের ছোট ছোট ছবি, জীবনের ছিন্নপত্র বিস্মৃতির হাওয়ায় উড়তে উড়তে কবির কল্পনায় বাঁধা পড়ে গেছে।

সানাই:(১৯৪০) গীতিকাব্য হিসাবে যে শুধু ‘নবজাতক’ অপেক্ষা ‘সানাই’ মধুরতর তা নয়; এই পর্বের সমস্ত কাব্যের মধ্যে বোধ হয় ‘সানাই’ শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ সুরের গীতিময়তায়, ভাবমাধুর্যে ও কল্পনাময়, পুরাতন মধুর প্রেমে নতুন আস্বাদনে। অধিকাংশ কবিতাই সেই সুদূর ও কীর্তনী লীলাসঙ্গিনীর স্মৃতির আবেশে আবিস্ট, কৈশোর যৌবনের প্রেম ও সম্ভোগ স্মৃতির নির্যাসে সুরভিত। তবু কবির সমস্ত কল্পনায় যে নতুন দিনের স্পর্শ লেগেছে, নতুন চেতনায় যে কবিচিত্ত উদ্ধৃত হয়েছে- তার সুর ও তাল অন্য জগতের। সূর্যাস্তের পর থেকে বিকালের রোদ নেমে গেছে, বাতাস ঝিমিয়ে গেছে,- এই রবীন্দ্রনাথ নতুন রবীন্দ্রনাথ, শেষ অধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কবির সমগ্র জীবনের সাধনা সুরের ছন্দের তালের, ও ঐক্য ও সংহতির, পূর্ণতার ও সমগ্রতার-এটাই রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনার প্রকৃতি এবং ‘সানাই’ গ্রন্থে তিনি একবার তাঁর নিজের জাত চিনিয়ে গেলেন।

নাটকে শেষজীবনের অবদান

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের সংশয় দ্বন্দ্বের পরে পরে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্�